【行業新聞】改變光學研究,新型水基光學儀器能修改光的屬性

光在自然界是文武雙全的,換句話說,光在經過不同類型的資料時表現出不同特性。這一特性已經經過各種技能進行了探究,但光與資料相互作用的方式需求進行處理,以取得所需的作用。這是運用稱為光調制器的特殊設備來完結,其具有修正光的屬性的才能。當電場作用于光經過的介質時,就能夠看到一種被稱為泡克耳斯效應的性質。通常情況下,光線在擊中任何介質時都會曲折,但在泡克耳斯效應下,介質的折射率(光曲折程度的度量)與運用的電場成份額地改動。

這種效應在光學工程、光通信、顯示器和電傳感器中都有運用。但是,這泡克耳斯效應究竟是如何在不同資料中發作的還不清楚,因而很難充沛開掘它的潛力。在《OSA Continuum》期刊上宣布的一項突破性研討中,由東京理科大學德永英治(Eiji Tokunaga)教授領導的一組科學家,提醒了一種新型光調制器中泡克耳斯效應的機制。直到現在,這種效應只在一種特殊類型的晶體中被觀察到,這種晶體很昂貴,因而很難運用。

12年前,Tokunaga教授和研討團隊初次在水的頂層(也稱為界面層)與電極接觸時觀察到這種效應,在大量的水中沒有觀察到這種作用。雖然泡克耳斯系數(泡克耳斯效應的丈量)大一個數量級,但需求高靈敏度的檢測器,因為該效應僅在薄的界面層中發生。此外,甚至其機制也不清楚,使過程進一步雜亂化,德永英治教授和研討團隊想找到一個解決方案,經過多次試驗,總算成功了。在談到研討動機時,德永英治教授標明:用水作為介質很難丈量電光信號,因為它只發作在薄層中。

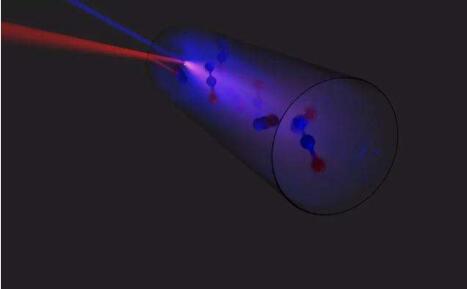

因而想找到一種辦法,從介質中提取大信號,不需求高靈敏度丈量,并且更簡單運用。為了做到這一點,科學家們在水中的玻璃表面上創建了一個帶有通明電極的設備,并對其施加了電場。界面層(也稱為雙電層,或EDL)只要幾個納米厚,并且呈現出與水其余部分不同的電化學功能。它也是水中僅有能夠在電場下觀察到泡克耳斯效應的部分。科學家們運用全反射的概念在水和電極之間的界面上創造了一個大視點。

觀察到,當光穿過電極并進入EDL時,兩層折射率的改動能夠改動反射信號。因為通明電極中的折射率大于水和玻璃的折射率(分別為1.33和1.52),因而兩頭反射的光量添加,從而導致更加增強的泡克耳斯效應。這一點很重要,因為一個大的,更強的信號意味著即使是低靈敏度的設備也能夠用來丈量它。此外,因為試驗設備并不雜亂,僅由浸泡在含有電解質水中的通明電極組成,因而這種辦法運用起來簡略得多。更不用說,水是一種廉價的介質,直接導致整個過程成本低。德永英治教授在具體論述這些發現時說:

經過該技能,觀察到光調制的最大強度改動為50%,與施加的溝通電壓成正比。遭到這些觀察的鼓舞,研討團隊期望運用數學核算來驗證這些成果,驚奇地發現理論核算與試驗成果相吻合。此外,觀察到,理論上能夠完成100%的光強度調制,這是令人興奮的,因為它證實了發現。德永英治教授標明:成果令人驚奇,但更令人驚奇的是,理論剖析標明,現有的光學知識能夠完美地解釋這些成果。這項研討成果不只適用于共同的光調制元件和運用水的界面傳感器;

并且發現的增強原理,為運用任何普遍存在的界面翻開了或許性。這種調制光的新辦法是現有辦法更好的替代品,特別是因為低成本和更簡單檢測等優點。經過提醒新的光調制機制,研討將為該領域更先進的研討翻開大門。共同的光調制技能是前所未有的,具有許多或許的運用,因為它展示了從普遍存在的接口提取大型泡克耳斯效應信號的一般辦法。此外,研討有望發生光學研討的新領域,從而使該領域發作革命性的改動。

來源:網絡資源整理